波罗提木叉,指七众防止身口七支等过,远离诸烦恼惑业而得解脱所受持之戒律。翻译为随顺解脱、处处解脱、别别解脱、别解脱、最胜、无等学。佛陀所制定的戒法,包括在家的五戒、八戒,乃至出家的比丘戒、比丘尼戒,如果能奉持这些戒法,自然就能够得到解脱,得到心解脱、慧解脱、俱解脱,乃至涅槃的解脱,这就是别别解脱。同时,我们如能奉持戒法,处处都可以解脱,六根、六尘乃至六识,处处都可以得到解脱。此戒以防护诸根,增长善法,乃诸善法中之最初门。若持戒则能远离惑业之系缚,得无漏清净智,系世间诸学中之最上者,故有无等学之誉,如善见律毗婆沙卷七说:“于诸光明,日光为王;于诸山中,须弥为最;一切世间学,波罗提木叉为最;(中略

发布时间:2023-06-26

我们之前说过,即便是外道有种种的不同,如果不能一一指出,对于初学的人来说也是难以辨明的。但是种类太多,只能说一个大概,还需要修学的人自己在过程中加以鉴别分辨,这里参照智者大师所立,将外带归纳以下四类:第一、佛法外的道在这里,凡是佛法以外的宗教哲学都可以统称作是外道,大概可以分做:一、天魔鬼神,比如不说持戒,但令纵欲的教,或是破坏佛法的教等;二、占相吉凶,比如用一些神通之力或是诈术欺骗愚民的教。这些外道所带来的结果,对于心性可说是一点利益都没有的。第二、依附佛外道这种依附佛的外道是指执着空有的人,比如过去在印度有一个犊子外道,在佛灭后二百年中,自说一切有部,流出一派称作犊子部,说一切众生有实我的

发布时间:2023-06-25

涅槃是梵语,又名泥洹,或云涅槃那,旧译为灭度,或云寂灭、无为、解脱、安乐、不生不灭等,名称虽然不同但意义相同。灭度,即“灭”除烦恼,“度”脱生死的意思。寂灭,“寂”谓理性“寂”静,“灭”谓烦恼“灭”除,也可以说,证得“寂”静之体性,自然烦恼“灭”除。涅槃有两种,一、有余涅槃,二、无余涅槃:就小乘方面来说:证得阿罗汉果,对于招感生死业因的见思惑,虽已断尽而更不生起,但尚有前业所招的生死果报身未灭(生命体犹存),叫做有余涅槃(尚有余此有漏依身的生死苦果可灭故)。若连以前烦恼业所受之身亦灭,更不随业受生死,叫做无余涅槃(无余外生死苦果可灭故)。换言之,不但招感生死之本的烦恼业惑已经解脱,即众苦所聚的

发布时间:2023-06-24

学习佛法一段时间后,不少人会考虑给自己安排每日的功课,好比想要掌握一门学问或是一技之长,想要孰能生巧,都是需要反复练习,做到定时定量的功课,才会有好的结果,学佛也不例外。但是也有许多修行人,尽管每天都会做功课,对于为什么要修行、为什么要做功课、做了功课有什么好处,却都是迷迷糊糊,不甚清楚的。至于讲到什么叫做佛、什么叫做菩萨、做人有什么不好、为什么要希望成佛成菩萨、佛的道理是怎样的、佛经都讲些什么道理,可能更是不明所以了。关于修行,第一要紧的事情是发愿心,只要愿心发得大,发得切实,无论什么样的目标,没有做不到的。不过,如果一个人要想发愿心,对于修行的利益一点都不了解的话,这愿心又怎么能发得起来呢

发布时间:2023-06-23

赠眼医婆罗门僧【唐】刘禹锡三秋伤望眼,终日哭途穷。两目今先暗,中年似老翁。看朱渐成碧,羞日不禁风。师有金篦术,如何为发蒙?这是一首借疾问道的禅诗。前六句均写眼疾之苦:长期患疾,两眼昏花,羞日怕风,中年之际就衰败得如同枯朽老翁一般。眼疾实为心疾,“伤望远”与“泣途穷”,均暗喻诗人对前途与仕途的无望与无奈。所以,诗人寄心佛门,希望把佛教从天竺带来的婆罗门医僧能治好他的眼病,同时疗好他内心的创伤。正如姚合在《寄默然上人》所言:“天下谁无病,人间乐是禅。”“师有金篦术,如何为发蒙”,表明是说僧人医师有某种治疗眼疾的外科技术,请师为我祛除眼睛上的蒙昧状态,实际是借此向婆罗门僧问治愈心中的迷蒙,开导诗人的

发布时间:2023-06-21

至于念佛,心难归一。当摄心切念,自能归一。摄心之法,莫先于至诚恳切。心不至诚,欲摄莫由。既至诚已,犹未钝一,当摄耳谛听。无论出声默念,皆须念从心起,声从口出,音从耳入(默念虽不动口,然意地之中,亦仍有口念之相)。心口念得清清楚楚,耳根听得清清楚楚,如是摄心,妄念自息矣。如或犹涌妄波,即用十念记数,则全心力量,施于一声佛号,虽欲起妄,力不暇及。此摄心念佛之究竟妙法,在昔宏净土者,尚未谈及。以人根尚利,不须如此,便能归一故耳。(印光)以心难制伏,方识此法之妙。盖屡试屡验,非率尔臆说。愿与天下后世钝根者共之,令万修万人去耳。所谓十念记数者,当念佛时,从一句至十句,须念得分明,仍须记得分明。至十句已,

发布时间:2023-06-20

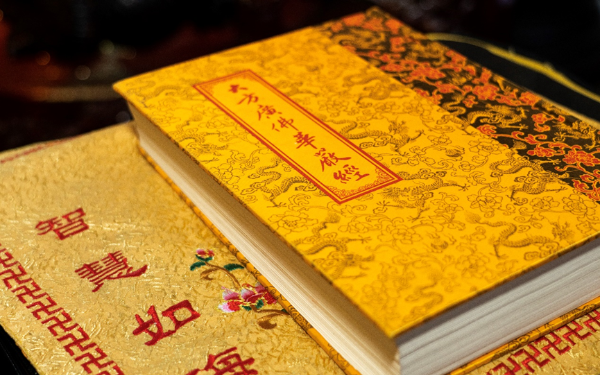

前文我们已经针对《六十华严》《八十华严》和《四十华严》的传译做了简单介绍,除这三大译本外,《华严经》中某一品或一部分传译于中国的为数也不少。公元二世纪中,后汉支娄迦谶曾于洛阳译出《兜沙经》一卷,当是此经别行本汉译的开始,吴支谦、西晋竺法护、聂道真乃至南北朝、隋、唐各朝,都有《华严经》的支分别行本译出,在法藏《华严经传记》卷一中曾列举有这类别行译本三十五部。今略就现存各本并对照唐译各品会列载如下:《佛说兜沙经》一卷(如来名号品,光明觉品),后汉支娄迦谶译。《佛说菩萨本业经》一卷(净行品,十住品),吴支谦译。《诸菩萨求佛本业经》一卷(净行品),西晋聂道真译。《菩萨十住行道品》一卷(十住品),西晋竺

发布时间:2023-06-19

佛经中对于父母恩德的论述不胜枚举,广为大家所熟知,而佛陀在说法时也常用父子关系作为譬喻,以便听众领解妙义。被誉为“经中之王”的《妙法莲华经》里就有七个著名的譬喻,也就是后世所谓“法华七喻”,其中直接以父子关系为譬的就有“火宅喻”“穷子喻”和“医子喻”。今天是六月的第三个周日——父亲节,就让我们来一起学习《信解品》中的“穷子喻”,共同体会“大慈悲父”的权实善巧和身为“穷子”的悲欣交集。“穷子喻”说的是一个富翁家的孩子离家出走,流浪四方。他花光了所有的钱,只能到处乞讨,一直到五十岁。同时,父母只有他这么一个儿子,苦于财产无人继承,也在到处找他。一天,穷子流浪到了自己父母所住的城市。他看到自己的父母

发布时间:2023-06-18