一个很瘦的男孩走进我的诊所,等到没人时才坐到我对面来,又不好意思了半天才说明来意:"有没有吃了可以得癌症的药?"我的见识太多了,没什么能让我吃惊,笑了笑说:"有。但你告诉我,谁吃?为啥?""我吃。为啥就不说了,你不会理解。"我再笑,男孩就起身走了。

过了十多天,男孩又来了。"一个15岁的打工女孩得了癌症,很痛。&rdqu

发布时间:2015-01-06

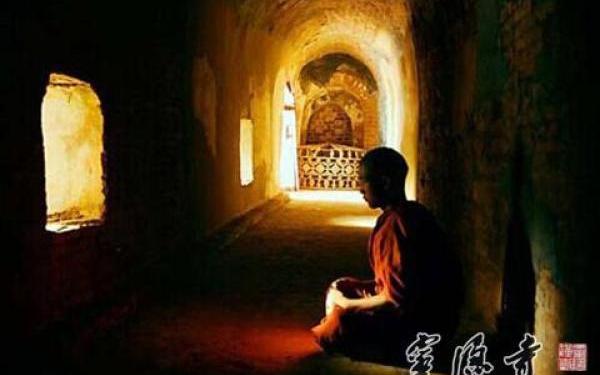

有很多的香客来到寺院,敬好香后就问:师父,有没有求签的啊?总是要费一番精神解释,现在虽然少了,但还是有一些新来的会问。而有一些居士,虽然听了很多道理,但是还是不明白。可见这是国人思想深处一个根深蒂固的事情。

不是说求签有灵或没有灵,或者说完全是假的。事实上是有的时候有灵,有的时候会没有灵。有一个法师解释说:这要看你的诚心,心要静,求签就是自心的感应。这也许是一种道理。但绝不是菩萨来显示。佛在《遗教经》中早已明示:占相吉凶、仰觀星宿推步盈虛曆數算計,皆所不應。因为这是邪命自活。菩萨怎么会违背佛陀的教导呢!

发布时间:2015-01-06

从前,在阿拉伯,有一位性情凶残的国王,他非常恨女人,每到夜晚,都要杀死一个妃子来发泄他的愤恨。

国王身边的大臣都对国王感到忧心如焚,却也无法可想。当时的宰相有一位聪明非凡的女儿,她从父亲口中知道了这件事,决心要去救助那些无辜的宫妃,以及那位凶残的国王。

她征得了父亲的同意,自愿入宫做国王的妃子。

在宫中,她每天晚上都为国王讲故事,又故意不把故事说完,让国王悬念着故事的情节,无心去杀人。

这样,连续的过了一千零一夜,凶残的国王终于有所感悟,从此停止杀人。少女不仅拯救了无数的宫女,也拯救了国王。

发布时间:2015-01-05

我们经历过很多的生命,但是过去已经不能改变了,因为它是一个既成的事实,过去只能当回忆。但问题在哪里呢?因为每一期的生命,都会留下些东西下来,当然有好的,我们也不否认,过去有美好的一面,但是从唯识的角度,大部分都是生死业力、都是障碍的多,我们留下的痕迹,坏的比好的多太多了。

我们今生开始要处理生死这问题就来了,如果你学佛只是让你自己增加福报、来生活得快乐一点,那你这个问题都不要去碰,你该干啥,还干啥,你就糊里胡涂过下去,反正来生做个大国王、大富长者,享受一下快乐的美梦就算了。但

发布时间:2015-01-05

公元前4世纪,有一个原本十分繁荣的国家,自从新的国王继承王位掌管大权后,励精图治不眠不休,可是国家却日渐衰弱萧条,新国王十分震惊,也大惑不解?!

于是,国王启程前往名山寺庙,访求大师的指点。当国王到达之后,看到大师静静地端坐在石头上,眺望着邻近的山谷冥想。他向大师说明来意与自己的困境之后,摒住呼吸诚挚地等着大师的教诲,然而大师却不发一言,只是微笑着示意国王随他下山。

他们来到一条又宽又大的河边,大师面对河水冥思片刻,便在岸边架起一堆柴。天色暗了,柴堆被点燃,火苗愈来

发布时间:2015-01-05

一个初春的夜晚,大家已经熟睡,一对年迈的夫妻走进一家旅馆,可是旅馆已经客满。

前台侍者不忍心深夜让这对老人再去找旅馆,就将他们引到一个房间:"也许它不是最好的,但至少你们不用再奔波了。"

老人看到整洁干净的屋子,就愉快地住了下来。

第二天,当他们要结账时,侍者却说:"不用了,因为你们住的是我的房间。祝你们旅途愉快!"

&n

发布时间:2015-01-04

我个人最喜欢的一则禅宗故事,是生活在1400多年前的中国禅宗六祖慧能大师与卧轮禅师的一次交谈。卧轮禅师想展现自己的修行境界,便做了一首偈子如下:"卧轮有伎俩,能断百思想。对境心不起,菩提日日长。"

慧能察觉到卧轮的自负和修行上的优越感,便以其自身修证善巧地回了一偈教诫道:"慧能没伎俩,不断百思想。对境心数起,菩提作么长?" &

发布时间:2015-01-04

师父和徒弟之间有系统严格的师承关系。今人,常把"师父=师傅"来作称呼,其实二者还是有区别的。不少同修,仍常把师父作师傅称呼,其实,这一点是为不妥。

师父是我们终身依止的恩师,如同慈父一样,而不是等同于世间一般传艺的人。"师父"和"师傅"是同音词,在说话时听不出二者的分别,但写出来就不一样了。

师父:对出家法师的尊称。

师傅:工、商、戏剧、书画、医术等行业中传授技艺的人。对有技艺的人的尊称。如:老师傅、厨师傅、木匠师傅、书画师等等……(如果对出家师称呼为:师

发布时间:2015-01-04