中唐著名思想家李翱(772—841),十分崇尚禅宗九祖药山惟俨(745—828)的德行,在任朗州(今湖南常德市)刺史期间,多次邀请药山惟俨下山参禅论道,但都被禅师婉言谢绝。 没办法,李翱只得亲自前往拜访。到时,正碰上药山惟俨禅师在松树下研读佛经,连正眼也没瞧他一下,不理不睬。 侍者在旁提醒禅师:"刺史来访。"药山惟俨也只当没听见,依然专注于经卷。 偏偏李翱是一个性子火爆之人,见禅师这种毫不理睬的态度,按捺不住,忿忿地抛下一句:"见面不如闻名!" 李翱正欲拂袖离去,药山惟俨冷冷地回了一句:&ldqu

发布时间:2019-06-19

妙明真心 清净自性真实不虚 无等妙用 先圣施设了种种名相来形容那个超级绝妙、灵验万端的宇宙本源,其中光用"心"这个字眼就有不少。比如:真心(真净心性)一心(一法界心)本心(本源之心)心源(万法本源) 真心这个名相,是方便施设的;但我们更要知道,真心绝对不是仅仅一个名相、一个理论、一个信仰、一个观点,乃至于只能显现于有形有象、可知可见的声色万法。不是!绝对不是!它是可以亲证实证验证的湛然寂灭的不可思议的法界一心! 那么,我们凭什么相信真心是真实不虚的呢?先不说三世诸佛,单单中国禅宗,从古至今,证悟之人何止千百?他们心心相印,异口同声,唯证一心不思议真实不

发布时间:2019-06-19

《圆觉经》云:众生有五性差别。未入佛门者,未入邪教者,为凡夫种姓。入佛门者,分为:声闻,缘觉,大乘三种种姓。入邪见邪教者,为外道种性。圆觉经说五性差别 一切众生由本贪欲,发挥无明,显出五性差别不等,依二种障而现深浅。云何二障?一者、理障,碍正知见;二者、事障,续诸生死。云何五性? 善男子,若此二障未得断灭,名未成佛。(注:此为第一性:凡夫性) 若诸众生永舍贪欲,先除事障,未断理障,但能悟入声闻、缘觉,未能显住菩萨境界。(注:此为第二第三性:声闻性,缘觉性) 善男子,若诸末世一切众生,欲泛如来大圆觉海,先当发愿勤断二障,二障已伏,即能悟入菩萨境界。若事、理障已永断

发布时间:2019-06-19

不思议业力,虽远必相牵,果报成熟时,求避终难脱。 ——《有部毗奈耶》偈句 业力是因造作善恶之业,以招感相应果报而得。《中阿含经》云:"身口意三业,以意业为重。"意即心意。身口二业皆由意业为前导,故心正则行正,行正则业善。 然而轮回转世的善恶条件,并非自由意志抉择,而是因业力的牵引,故《大乘义章》云: "业力如风,善业风故,吹诸众生,好处受乐;恶业风故,吹诸众生,恶处受苦。" 众生造作善恶业,每一种行为必然会产生后果,这种后果就是业的力量所导致的,只不过这种果报显现需要因缘,也就是现报、生报和后报

发布时间:2019-06-19

《佛说四十二章经》第三十九章 教诲无差佛言:佛子离吾数千里,忆念吾戒,必得道果.在吾左右,虽常见吾,不顺吾戒,终不得道。 在此之前,佛陀共宣讲了三十八段,不同含义的法义,在这里又做了一个小的总结。佛告僧众说,一切学佛修道之人,对于佛所宣说法语皆应深信不疑,并顺从佛说教义而行持。有的人,喜看经典,对于经书文字都能深信,但却不能按照佛说的教义而去行持,只喜读经书文字,并不顺从佛义而做,如此之人,不名学道。 【学佛道者,佛所言说,皆应信顺。】 这句是说学佛的人,不可有分别心。凡是佛陀所说的教法,都应当信顺、用心去研究。 坚定无伪的信心是产生一切功德

发布时间:2019-06-19

《佛说四十二章经》第三十八章 生即有灭佛问沙门:人命在几间?对曰:数日间。佛言:子未知道。 复问一沙门:人命在几间?对曰:饭食间。佛言:子未知道。 复问一沙门:人命在几间?对曰:呼吸间。佛言:善哉!子知道矣!" 佛问弟子:"你知道人的生命有多长吗?" 弟子回答:"大概在数日间吧!" 佛说:"你还不了解『生命无常』的道理。" 佛又问另外一位弟子:"人命在几间?" 弟子回答:"在一顿饭的时间。"

发布时间:2019-06-19

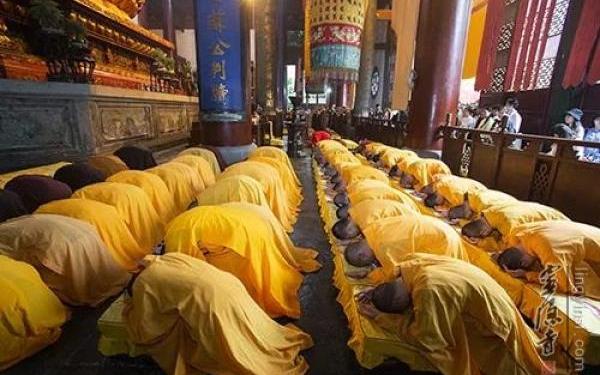

在佛陀当时的印度,尤其在恒河流域一带,有着许多沙门团,是于各种不同的思想下,形成的各种各样的出家人团体。当佛陀成道之后,有了自己的教义,依照佛陀的教义,作为实践依准的出家人,也日渐多了起来,这便是自成为一个佛教教团之开始。 但是,佛陀的教团,虽以出家的沙门为中心,经常追随佛陀的,也以沙门为主,佛法教化的对象,却不限于出家人。佛陀倒是为了教化在家人而到处游历,并且教导他的出家弟子随缘教化,往往利用出外托钵的机会,接触俗人,应机施予佛法的宣化,故将托钵乞食视为重要的生活方式之一,以之接引、化导与佛法有缘的人们,所以名为化缘。 俗人皈依之后,绝大多数不会随佛出家,佛陀也不要求人人出家。因此

发布时间:2019-06-19

《佛说四十二章经》第三十七章 念戒近道佛言:佛子离吾数千里,忆念吾戒,必得道果.在吾左右,虽常见吾,不顺吾戒,终不得道。 这一章完全讲"心念"。心若能时时依教奉行,就是近佛;心若离道,就离佛很远了。所以,这里指的距离并不是有形的,而是论心,心若时时持戒,就与佛陀很接近了。 【佛子离吾数千里,忆念吾戒,必得道果。】 佛陀说:真正的佛弟子虽然离我数千里之远,只要他能时时忆念、实行我的教法,将来一定能得道证果。 《华严经》云:"若信恭敬一切佛,则持净戒顺正教;若持净戒顺正教,诸佛贤圣所赞叹;戒是无上菩提本,应当具

发布时间:2019-06-19