许多人阅读佛教经典会感到好奇,为什么很多佛经一开始都是“如是我闻”,最后则以“信受奉行”来结尾?这样安排经文,是有什么特殊的用意吗?其实,经文作为文字的集合,也是有基本架构的。晋朝道安法师把经文内容分为三大架构,称为“三分科经”,也就是序分、正宗分与流通分。序分,可以看作是我们一般写文章的绪论,也就是说明这部经典的祈愿,介绍佛陀当时说法的因缘,在场的听众以及请问佛法的人。序分又可以分为通序与别序,通序,是通于一切佛经;别序,则限于本经的教起因缘。序分,是结集者,在正文之前,说明世尊在当时宣说此经的事实,作为后人的凭信,让他知道这是佛金口所亲说,不是伪造。祈愿见者闻者当生胜法难遇想,而尊重奉行!

发布时间:2021-09-14

第五觉悟:愚痴生死。菩萨常念,广学多闻,增长智慧,成就辩才,教化一切,悉以大乐。以上所说的“广学多闻,增长智慧”,是个人修持,自利方面的。“成就辩才,教化一切,悉以大乐”,是属于利他方面的。成就辩才辩才,就是言辞很流利,说话口若悬河,滔滔不绝,善于辩论道理,讲话头头是道,能让人家心悦诚服。依佛法说,辩才可分为四种,称为四无碍辩:一、法无碍辩才:对于世间一切万法、出世间一切佛法,不但看得透澈,而且讲得很清楚,让人家了解,就是法无碍辩才。二、义无碍辩才:义,就是意义、道理,对于佛法在字里行间所含藏的道理,能够深入浅出,有条不紊地讲出来,使大家都会了解,叫法无碍辩才。三、辞无碍辩才:辞,言辞,就是善

发布时间:2021-09-12

庐山慧远大师(334—416)是东晋时高僧,他曾亲近道安大师,后南下于庐山东林寺创立莲社,以《佛说无量寿经》所开示的“发菩提心,一向专念阿弥陀佛”为纲宗,与莲社诸贤共修念佛,发愿往生西方极乐世界。大师生前曾三次见佛,都没有对人说。直到第四次见佛,佛告之曰:“我以本愿力故,来安慰汝。汝后七日,当生我国。”慧远大师才向大众开示曰:“吾始居此,十一年中三见佛相。今复见之,吾生净土必矣。”不久便往生极乐世界。因为年代久远,在今人能够看到的慧远大师著作中,与净土法门相关的内容并不多,涉及念佛三昧的更是只言片语。但大藏经中却完整保存了他与鸠摩罗什三藏有关定中见佛的一番问答,这对于我们了解慧远大师和罗什三藏

发布时间:2021-09-12

没有悟的人,与大悟以后的人,前途各有不同。大略替你们讲一下子,不然,这样下去,是不容易分别。未悟的人,眼睛是没有打开的,犹如瞎子一般。你们想想:这个瞎子还有甚么好处?一脚踏到狗屎,用手一摸,还以为好东西,或是好吃的东西。或者把一碗好米饭给他,他还怕你们哄弄他,大概饭里头还有不净的东西。把他安到架房里去,他倒以为好的很,坐也方便,站起来,一伸手就有倚靠,大、小便都便利,很好的。把他安到大殿上去,他倒说:“不对!四面无靠,不知道是甚么所在。”反以为在旷野中,空无倚靠,“不好!不好!赶快找一个好地方去安身罢!”你们想想:可怜吗?苦恼吗?给好的他吃,他怕不净;安好的地方他住,他嫌空野。为甚么?因为是瞎

发布时间:2021-09-11

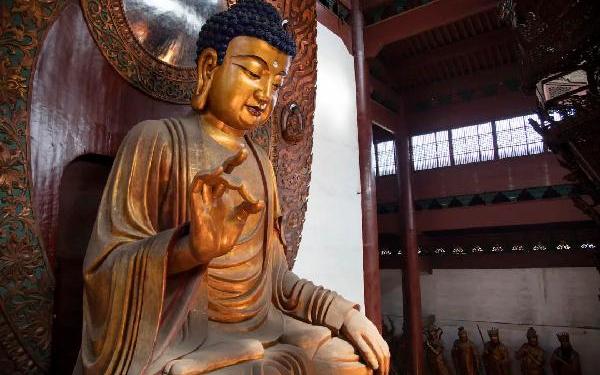

善知识者,则是如来;善知识者,一切法云;善知识者,诸功德藏;善知识者,难可值遇;善知识者,十力宝因;善知识者,无尽智炬;善知识者,福德根芽;善知识者,一切智门;善知识者,智海导师;善知识者,至一切智助道之具。——《华严经·入法界品》今年的9月10日,是第三十七个教师节。作为佛弟子,我们在感恩天下所有老师的同时,更应该明白:佛教是一种教育——佛陀对众生的教育;以本师释迦牟尼佛为代表的善知识们,就是把自己一生所追求、所觉悟的真理无私地奉献给所有众生的老师。而在这所有的老师中,尤以佛陀最为殊胜,被称为“天人师”,这也是如来十号之一。什么是“天人师”《大智度论》云:“复名舍多提婆摩菟舍喃,舍多秦言教师

发布时间:2021-09-10

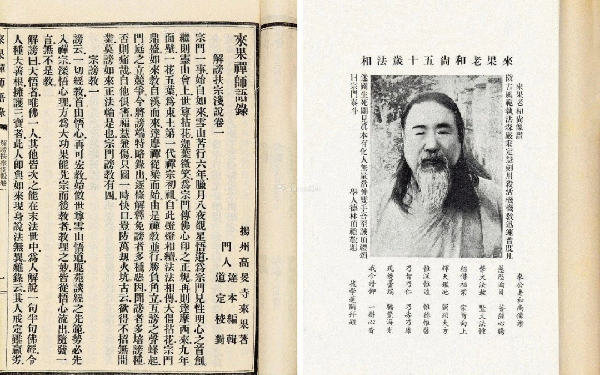

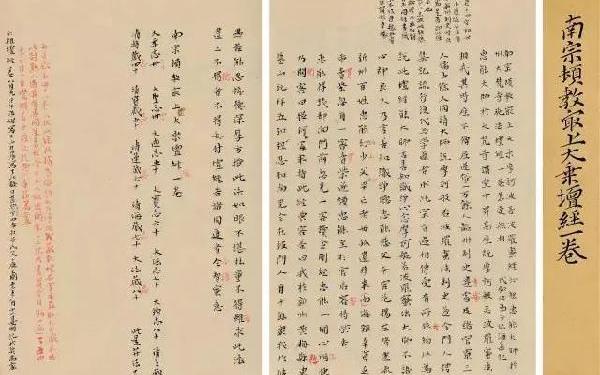

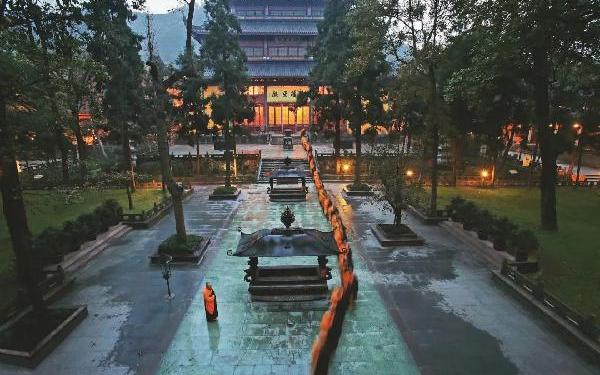

在中国禅宗史乃至于中国佛教史上,六祖慧能大师是一位举足轻重的人物。他为中国佛教开辟了一条宽广的发展道路,禅宗开始以其简洁明快的修行方法、简单朴素的生活方式、不作不食的劳动态度和潇洒自在的僧人风范而风行天下。正因为有了六祖慧能大师,中国佛教的慧命经过两千年才真正延续到今天。六祖的顿教法门就是“直指人心,见性成佛”,一切繁琐的教义、繁琐的教规,在他那里都进行了简化。一切以修行为主,一切以开悟为主,一切以把握我们的生命为主。他留给我们的就是一本《六祖坛经》,这可以说是一个大宝藏。六祖禅都体现在《坛经》里面,《坛经》里讲到:“我此法门,从上以来,先立无念为宗,无相为体,无住为本。”这个“三无”可以说是

发布时间:2021-09-09

色界天的色不是指男女之色,而是指色身。因为色身非常清净,所以也叫梵天,就是清净的天。色界分为四禅十八重天。初禅三天:梵众天、梵辅天、大梵天初禅的三天,即离生喜乐地。也就是说初禅的天人,已经脱离了欲界淫欲等粗重杂恶诸趣,而得生在色界寂静清净无染的梵地,心中喜悦快乐,所以叫离生喜乐地。前面欲界六天以十善戒行即得感生,梵天则除了十善戒行之外,还需要兼修四禅八定等法。梵众天是指梵天里面的庶民百姓、梵辅天是指梵王的臣佐官员、大梵天是统摄梵天庶民的大王。二禅三天:少光天、无量光天、光音天二禅的三天,即定生喜乐地。二禅的天人,禅定胜进,定水滋润心田,发明本有慧光,由于慧光明照,觉观俱离,是以一切忧愁所不能逼

发布时间:2021-09-08

戒、定、慧三无漏学,按理性上讲,都是自心具足的。按事相上讲,就开出来五乘法、一乘法。佛说法,是为度众生,因为众生的根机不一样,说戒,不能说一种;说定,不能说一种;说智慧,也不能说一种,于是就开出来五乘法、一乘法。什么叫戒学呢?人们的动作,总不外乎身、口、意三业,戒就是防止恶业而定的规条。释迦在世时,因为防止弟子们有作恶的行为,立下种种戒条。释迦灭度后,优波离尊者诵出戒律(见第五章第一节),成为定制,就有律藏。以后分派愈多,条文细密,比丘有二百五十戒,比丘尼有三百四十八戒,成了专门的学问。戒条尽管繁多,都是从根本的五戒推演而出,我们只要知道创立五戒的本意,就得到戒学的要领了。五戒则包括:不杀戒,

发布时间:2021-09-08